赡养纠纷类案件的审理思路和裁判要点

【编者按】近年来,我院不断探索类案裁判方法总结工作机制,注重优化审委会对审判实践的指导功能,通过对类案审理中的审判经验及裁判方法进行归纳和提炼,形成统一的思路和方法,全面促进法官裁判案件水平和审判能力的提升,不断提高司法裁判品质,不断提升司法公信。现将相关内容予以通报,以供借鉴参考。

赡养纠纷类案件的审理思路和裁判要点

赡养是指成年子女对父母在经济上供养、生活上照料、精神上慰藉。赡养纠纷是指赡养人与被赡养人因赡养问题而引发矛盾的案件,此类案件涉及法律关系较多,人民法院需对当事人的主体资格、赡养主张、赡养能力以及赡养协议等进行审查,依法确定相关的权利与义务。审理此类案件时,不仅要遵守相关法律法规,也要从维护家庭和谐、社会稳定、善良风俗等多方面进行考虑从而妥善处理。现结合典型案例,对此类案件的审理思路和裁判要点进行梳理、提炼和总结。

一、典型案例

案例一:涉及赡养义务人的认定

张某与王某原系夫妻,婚姻关系存续期间生育一子王某某、一女张某某。1980年,双方诉讼离婚,法院判决张某某由张某抚养、王某某由王某抚养。2021年,张某与王某某因故产生矛盾,在张某独居期间王某某未对张某进行探望、照料,也未支付赡养费用。为此,张某将王某某诉至法院,要求王某某履行赡养义务。

案例二:涉及赡养协议的审查

陈某与范某育有二子范某甲、范某乙及一女范某丙。1994年,依照当地习俗,经父母同意,范某甲、范某乙签订赡养协议,约定范某由范某甲赡养、陈某由范某乙赡养,范某甲、范某乙分别不再负担陈某、范某的赡养义务。陈某与范某丙感情较好,自2015年起同住。在范某去世,范某乙提出接回陈某遭拒后,范某乙停止向陈某支付赡养费用。陈某诉至法院,要求范某甲、范某乙共同支付赡养费用。

案例三:涉及赡养费用的确定

杨某育有杨甲、杨乙二子。杨某已退休,退休金2,000余元,独自居住于自有房屋中。某日杨某因病就医,扣除商业保险报销部分后,另花费医疗费10,000余元。因二子平日未对其探望,也未承担过医疗费用,杨某将杨甲、杨乙诉至法院,要求二子共同承担其医疗费用10,000余元,并每月共同支付赡养费5,000元、医疗费6,000元。

案例四:涉及赡养义务的负担

李某与沈某育有沈甲、沈乙二子。沈甲、沈乙各自成家后,因沈乙身患疾病生活不便,李某、沈某搬至沈乙处与其共同生活,沈乙及其家人对父母二人履行了主要的赡养义务。沈甲多年来未向父母支付赡养费用,日常也较少探望照料父母。李某去世后,沈乙将沈甲诉至法院,要求沈甲分担历年来沈乙为母亲李某所支出的赡养费用。

二、赡养纠纷类案件的审理难点

(一)赡养义务人认定难

根据《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第1067条的规定,成年子女对父母有赡养的义务,系法定的赡养义务人。其中,“子女”包括婚生子女、非婚生子女、形成抚养关系的继子女、养子女等,因此赡养义务人的认定还涉及到婚姻、抚养、收养等多种法律关系。同时,根据《中华人民共和国老年人权益保障法》(以下简称《老年人权益保障法》)第14条的规定,赡养人还包括“其他依法负有赡养义务的人”,如何准确把握上述规定涉及的人员范围,在事实查明与法律适用方面存在一定难度。

(二)赡养相关协议审查难

《老年人权益保障法》第20条对赡养协议作出了明确的要求,即“经老年人同意,赡养人之间可以就履行赡养义务签订协议。赡养协议的内容不得违反法律的规定和老年人的意愿”。但实践中,不乏老年人与赡养人以外的人订立名为“赡养协议”但实属其他协议的情况。因此,如何准确识别相应法律关系,确定赡养相关的权利义务,是审理涉赡养纠纷的难点。

(三)赡养费用标准确定难

在确定赡养费用时,应综合被赡养人生活困难的程度和赡养人的赡养能力进行判断,确定适当的赡养费用。但不同案件中当事人的赡养需求、赡养能力以及相关约定的履行情况等各不相同,如何在赡养需求与赡养能力之间进行平衡,确定合理的赡养费用,在司法裁量过程中较难以准确把握。

(四)赡养利益权衡难

赡养义务系法定义务,赡养人不得附条件,也不得放弃。赡养义务的履行不仅包括给付赡养费用,也包括其他方式,需结合多方面因素综合确定。在存在多个赡养人的情况下,还需对赡养义务的承担进行合理分配。但现行法规未明确多个赡养人之间如何分担赡养义务、已经履行主要或全部赡养义务的赡养人是否享有向其他赡养人追索的权利等问题。如何平衡赡养纠纷中的各方利益,系此类案件审理中需重点关注的问题。

三、赡养纠纷类案件的审理思路和裁判要点

赡养纠纷作为家庭成员之间的纠纷,因当事人之间存在特殊的血缘、亲情关系,人民法院审理时应以维护家庭关系的和谐稳定为核心,促进全社会树立和谐、健康的家庭观念,切实发挥司法对社会风尚的价值与功能的引领作用。具体到案件的审理中,首先,审查被赡养人主张的赡养义务人是否符合主体资格。其次,审查被赡养人提出的赡养主张是否具有法律依据。再次,对当事人之间是否存在赡养相关协议及其约定内容进行审查。最后,综合赡养主张及赡养能力等因素,合理确定当事人的权利义务。

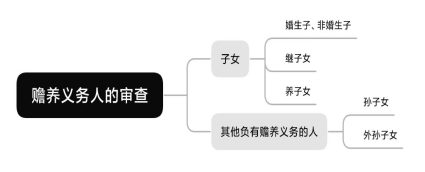

(一)赡养义务人的审查

1.子女

根据《民法典》第1067条、第1069条以及《老年人权益保障法》第14条的规定,承担赡养义务的主体应是有独立生活能力的成年子女。子女对父母的赡养义务,并不因父母婚姻关系的变化而终止,不能以父母离婚时确定的抚养权归属来判断子女对另外一方是否承担相应赡养义务。在案例一中,虽然法院生效判决确定父母离婚后王某某由王某抚养,但张某对王某某并不存在遗弃或其他不履行抚养义务的情形。王某某以张某与其无母子感情为由主张不应支付赡养费,缺乏依据。王某某仍是张某的法定赡养人,应依法履行赡养义务。

“子女”包括婚生子女以及非婚生子女、养子女、形成抚养关系的继子女(以下简称继子女)。其中,非婚生子女与婚生子女法律地位相同,依法应当对父母承担与婚生子女相同的赡养义务。而养子女、继子女对养父母、继父母是否具有赡养义务,还需要结合收养、抚养关系作进一步判断:

(1)养子女。根据《民法典》第1111条的规定,自收养关系成立之日起,养父母与养子女之间的权利义务关系适用《民法典》关于父母子女关系的规定。故收养关系成立后,养子女是养父母当然的赡养义务人。但收养关系依法解除后,养子女对养父母也不再负有法定的赡养义务。需要注意的是,根据《民法典》第1118条的规定,收养关系解除后,若养父母缺乏劳动能力及生活来源,经养父母抚养的成年养子女应当给付其生活费,但此种给付生活费的义务并非法定的赡养义务范畴。

(2)继子女。根据《民法典》第1072条的规定,形成抚养关系的继父母和继子女之间的权利义务关系适用《民法典》关于父母子女关系的规定,故与继父母形成抚养关系的继子女也是当然的赡养义务人。另,根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>婚姻家庭编的解释(二)》第19条的规定,生父与继母或者生母与继父离婚后,继父母和曾受其抚养教育的继子女之间的权利义务关系不再适用《民法典》关于父母子女关系规定,但继父母与继子女存在依法成立的收养关系或者继子女仍与继父母共同生活的除外。继父母子女关系解除后,缺乏劳动能力及生活来源的继父母请求曾受其抚养教育的成年继子女给付生活费的,可以综合考虑抚养教育情况、成年继子女负担能力等因素,依法予以支持,但是继父母曾存在虐待、遗弃继子女等情况的除外。

2.其他负有法定赡养义务的人

根据《民法典》第1074条的规定,有负担能力的孙子女、外孙子女,对于子女已经死亡或者子女无力赡养的祖父母、外祖父母,有赡养的义务。根据上述规定,孙子女、外孙子女即属于“其他负有赡养义务的人”。子女对父母的赡养顺位优先于孙子女、外孙子女,只有在被赡养人的子女已经死亡或者无力赡养且孙子女、外孙子女有负担能力时,孙子女、外孙子女才对祖父母、外祖父母负有赡养义务。

另需特别指出的是,在司法实践中,被赡养人主张由女婿、儿媳承担赡养义务的情况也较为常见。然而,女婿、儿媳作为赡养人的配偶,并不属于“其他负有赡养义务的人”。根据《老年人权益保障法》第14条的规定,赡养人的配偶应当协助赡养人履行赡养义务。故赡养人的配偶仅负有协助赡养人履行赡养义务的义务,而并非负有法定的赡养义务。儿媳、女婿丧偶之后,若其主动履行了对公婆、岳父母的主要赡养义务,根据《民法典》第1129条的规定,在公婆、岳父母去世时,儿媳、女婿有权作为第一顺位继承人参与继承。

(二)赡养主张的审查

1.经济供养

经济供养是指对被赡养人在物质和金钱方面的供给,用以保障被赡养人的物质生活条件,满足被赡养人的日常生活需求,一般包括赡养费、医疗费、护理费等。审理时应注意审查:一是该类费用是否与赡养有关,是否用于满足被赡养人日常生活起居。二是要对能以其他方式补偿的部分予以剔除,如医疗保险报销部分、第三人责任填补部分等。

2.生活照料

生活照料是指对被赡养人的生活起居,包括居住、饮食、出行等方面的策划、安排与照顾。审理时需要注意判断被赡养人是否存在生活起居方面的现实困难,是否已经达到生活不能自理的程度。同时也应考察赡养人是否有能力与条件履行照料义务。赡养人不能亲自照料的,可以按被赡养人的意愿委托他人或养老机构照料。

3.精神慰藉

赡养人应履行对被赡养人精神上慰籍的义务,主要包括看望、关怀等。对于被赡养人主张看望等精神慰藉的赡养方式,审查时应重点考察以下几个方面:一是被赡养人是否具有现实的看望需求。部分被赡养人提起精神赡养的诉请,其目的不是获得精神赡养,而是在于财产分配等其他争议。故在审查该项主张时,应注重审查被赡养人提起精神赡养的原因及履行方式,明确其真实诉请,以便及时确定实质争议焦点。二是赡养人过往未积极履行精神赡养义务的情况。是否达到使得被赡养人感受不到尊重和关爱、心灵得不到慰藉、对子女的期望得不到回馈的程度。三是赡养人是否具有实际的负担能力。包括赡养人的年龄、自身行动能力等是否能满足履行精神慰藉义务的能力。

(三)涉赡养相关协议的审查

1.赡养协议

首先,应就协议签订方的主体资格进行审查。根据《老年人权益保障法》第20条的规定,赡养协议的签订双方应限定为赡养人。其次,应当审查该协议是否经被赡养人同意。因赡养协议系赡养人与被赡养人对赡养事宜的安排,赡养人不得单方擅自就此作出决定。司法实践中,对“经被赡养人同意”的认定一般采取较为宽泛的认定标准,即除被赡养人直接在赡养协议上签字等明示同意外,若能从协议签订或者履行过程中合理推断出被赡养人已同意,亦应认定为符合赡养协议“经被赡养人同意”的条件。最后,审查协议内容是否合法。实践中较为常见的情形是个别赡养人以在赡养协议中已约定免除其赡养义务为由,拒绝履行义务。但赡养义务是具有强制性的法定义务,不得以约定方式予以免除,故该类约定应属无效。

当事人订立的赡养协议,通常系根据被赡养人当时的需求和意愿所作出。但若后续相关情况发生变化,之前的协议已经不能满足被赡养人的需求的,被赡养人可以要求变更、解除赡养协议。在各方未能达成新的赡养协议前,则赡养人应依法、依约履行各自的法定赡养义务。

2.其他涉赡养相关协议

赡养义务系专属于赡养人对被赡养人的义务,该义务依附于赡养人,系身份义务,不得通过协议方式进行免除。实践中,存在当事人之间签订“分别赡养协议”或“分家协议”等协议并就赡养事宜作出约定的情况。“分别赡养协议”一般是各赡养人之间订立的由一方赡养父亲,另一方赡养母亲的赡养协议,多系民间习俗。如前所述,子女对父母的赡养义务系法律强制性规定,在协议中约定免除某个赡养人的部分或全部义务的约定应属无效,赡养人不得以存在相关约定为由拒绝履行法定赡养义务。

在案例二中,范某甲、范某乙签订的赡养协议即属于“分别赡养协议”。范某甲、范某乙约定不承担某一方父母赡养义务的条款,应属无效。该协议虽约定范某由范某甲赡养、陈某由范某乙赡养,但在陈某不愿意依据赡养协议与范某乙同住,需要范某甲、范某乙承担赡养费时,范某甲、范某乙以陈某违反协议约定为由拒绝履行赡养义务,违反了子女对父母负有法定赡养义务的规定,故陈某有权要求范某甲、范某乙给付赡养费用。

(四)赡养义务的承担

1.赡养费用的确定

赡养费用原则上应能满足被赡养人的生活、居住、医疗等方面的需求,尽可能保障被赡养人的生活质量。赡养费用的确定应从被赡养人的年龄、健康状况、收入支出状况、劳动能力以及当地生活消费水平等进行考察。还应结合赡养人的赡养能力,即其收入状况、劳动能力、赡养负担情况等予以综合考虑,确定赡养人应承担的赡养费用。赡养费的支付方式可根据双方具体的情况而定,有固定收入的,可按月或定期给付现金;无收入或无固定收入的,可按期给付现金或实物。

在案例三中,杨某退休金每月2,000余元,在其未举证证明自身有长期、固定医疗开销支出的情况下,要求赡养人每月支付医疗费6,000元的请求并无切实依据。杨某主张的医疗费用应以实际支出为准,且应当扣除医保报销的部分,故其已实际支出的10,000余元依法可由赡养人承担。对于其要求赡养人每月支付5,000元赡养费的请求,因其未举证证明自身每月收入不足以覆盖每月固定开销,且该金额已超出其居住地一般情况下居民基本生活所需,亦应酌情予以调低。

2.生活照料义务的确定

司法实践中,被赡养人对生活照料方面的主张普遍集中于居住保障,即要求赡养人满足其一定的居住需求,包括直接提供住房、分担租房费用等。针对该类主张,首先应当判断被赡养人此类主张的合理性、必要性,应对其个人状况(年龄、收入、同住情况等)以及居住条件,即房屋面积、环境(装潢、家具配备等)、楼层(电梯、步梯等)、位置(地段、交通、配套设施、与子女的距离等)在内的多方面因素进行考察,并结合赡养人的负担能力予以综合判断。在赡养人条件允许的情况下,应尽可能满足被赡养人基本居住需求以及合理适当的改善需求,更好维护被赡养人的合法权益。

3.多个赡养人各自赡养义务的承担

赡养纠纷中涉及多个赡养人时,应考虑被赡养人的身体情况、日常生活水平、当地消费水平,以及各赡养人不同的经济条件、家庭状况、工作情况等,综合酌定赡养义务的分担。在案例四中,沈乙以其负担了母亲李某生病期间的各项支出为由,要求沈甲分担母亲历年来赡养费用。但履行赡养义务的行为方式多样,不仅包括经济上的供养,还包括生活上的照料和精神上的慰藉等多种形式,不能仅仅以金钱支出的多少作为衡量依据。且现行法规未明确赋予已经履行主要或全部赡养义务的子女享有向其他履行赡养义务较少或未履行赡养义务的子女追索费用的权利,故沈乙要求沈甲分担母亲李某赡养费用的主张于法无据,难予支持。但因沈乙长期与李某共同生活、承担主要赡养义务,依据《民法典》第1130条,在继承分配李某遗产时,可依法予以多分。

4.委托赡养情形下赡养义务的承担

根据《老年人权益保障法》第15条的规定,对生活不能自理的老年人,赡养人应当承担照料责任;不能亲自照料的,可以按照老年人的意愿委托他人或者养老机构等照料。在委托赡养情形下,实践中较为常见的是以下两方面问题:一是赡养人已通过委托赡养方式对被赡养人进行赡养,赡养人是否还负有赡养义务。二是被赡养人拒绝居家养老而选择委托赡养,赡养人是否应当承担相应费用。

对此,如被赡养人已通过委托赡养方式进行赡养,赡养人依然依法负有赡养义务,但其具体承担赡养义务的方式及范围,应根据委托赡养的具体状况予以确定。在通过委托赡养仍不能满足被赡养人全部合理赡养需求的情况下,赡养人仍应承担其自身法定的赡养义务,但仅需就委托赡养未能满足的其余部分履行赡养义务。对于被赡养人拒绝居家养老而选择委托赡养方式,主张赡养人承担或分摊相关费用的主张,应综合被赡养人的年龄、生活及医疗需要、子女数量,赡养人的收入、赡养能力等因素予以考量。在充分考虑实际需求、经济状况及是否存在替代方案等因素的前提下,对于被赡养人自身可负担部分的费用扣除后,剩余部分可确定由赡养人进行负担。

四、其他需要说明的问题

本文讨论的涉赡养相关协议系基于赡养法律关系而订立的合同,但如前所述,司法实践中当事人在赡养类纠纷中以名为“赡养协议”但实为遗赠扶养协议、赠与协议等协议主张赡养权利义务关系的情况也较为常见,此类协议因属其他法律关系而不宜在“涉赡养相关协议的审查”一节进行讨论,为全面总结赡养纠纷类案件审理要点,故在本章节对相关情况作简要总结。

被赡养人与他人签订涉及赡养的协议应根据签订主体、协议内容等对其性质进行判断,在审理时需要注意审查签订主体的身份以及财产转移的时间等事项。如被赡养人与其继承人以外的主体签订,该主体承担被赡养人生养死葬义务并享有受遗赠权利的,即为遗赠扶养协议。再如协议涉及的相关财产在被赡养人生前就已转移所有权,已不存在“受遗赠的权利”,则可能属于附条件的赠与协议。

在上述协议同时约定了涉及赡养内容的情况下,法定赡养义务与约定赡养义务的关系需分情况加以讨论:1.若协议相对方为法定赡养人,且系唯一的法定赡养人,则可认定双方已就赡养事宜达成约定,该法定赡养人应按照约定履行赡养义务。若约定的赡养义务低于法定标准,仍应按法定标准履行;若前述人员并非唯一的法定赡养人,则其余未签订协议的法定赡养人仍负有法定赡养义务,不可因被赡养人已订立相关协议为由拒绝履行赡养义务。但在确定未签订协议的法定赡养人具体承担的赡养义务时,可结合其他已签订协议的法定赡养人的义务实际履行情况等予以合理认定。2.若协议相对方并非为法定赡养人,其扶养、照顾义务系基于合同约定而产生,法定赡养人对被赡养人的赡养义务并不因此免除。但在确定法定赡养人具体承担的赡养义务时,可结合扶养人、受赠人对被赡养人的扶养、照顾程度等予以合理认定。

(根据上海市第一中级人民法院未家庭蒋庆琨、严晓岸提供材料整理)